Los acontecimientos del 18, el 19 y el 20 de julio de 1936 constituyen uno de los hechos más sobreinterpretados de nuestra historia y al mismo tiempo, más de ochenta años después, siguen resultando tremendamente desconocidos

Vale la pena repasar el alcance de lo que el historiador inglés Chris Ealham llamó uno de los festivales revolucionarios más atípicos de la Europa contemporánea. Todavía hoy, sin embargo, lejos de ser conscientes de la capacidad revolucionaria de nuestros antepasados -muchas veces, incluso, se ha llegado a negar la existencia de ninguna revolución digna de tal nombre-, parece que siempre tengan que ser historiadores extranjeros los que nos recuerden la originalidad y la potencia insurreccional del que Enzensberger bautizó como “el corto verano de la anarquía”. Pero, ¿qué es lo que caracterizó aquellos hechos para que se califiquen de atípicos?

Más allá de que la Guerra Civil y una dictadura fascista de cuarenta años escondieran la trascendencia del embate revolucionario, y más allá de las lecturas tendenciosas de un bando y otro —incluidas las contradicciones intestinas en el sector republicano—, la originalidad inherente y estructural de la revolución social de 1936 es que fue una insurrección protagonizada desde la base, por la gente de los barrios más humildes de toda la ciudad de Barcelona. Fue la gente que no tenía nada —tampoco nada que perder— la que paró el golpe de estado militar palmo a palmo, calle a calle, prácticamente desarmada y con la única colaboración de los guardias de asalto de la Generalidad de Cataluña y la neutralidad de la Guardia Civil, que por entonces no intervino.

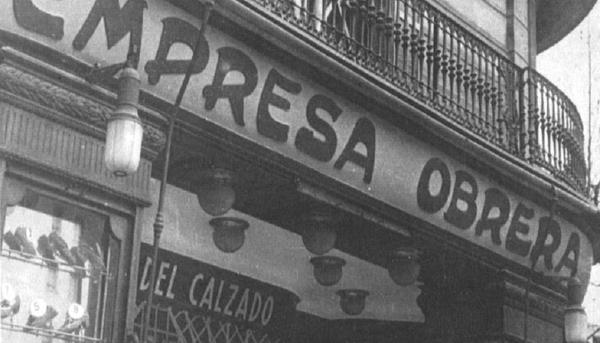

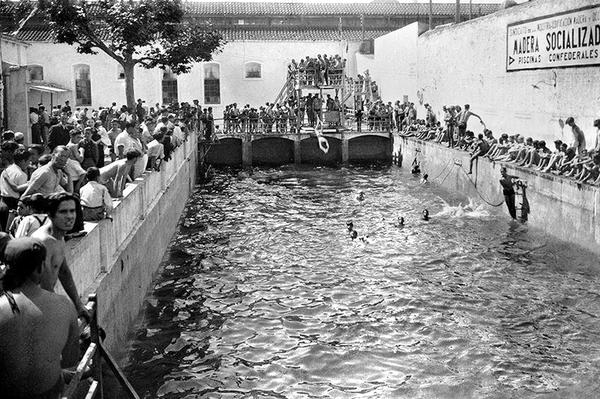

Fue la gente que no tenía nada, los que parafraseando a Garcia Oliver, “no tenían nombre, los que no tenían orgullo, los que eran una masa”, los que mayoritariamente se alistaron como voluntarios en las milicias para ir a combatir el fascismo en Zaragoza. Fue la gente que no tenía nada, sobre todo las mujeres, las que colectivizaron cerca del 70% de las fábricas de Barcelona (el ramo de luz y fuerza, las compañías de agua y gas, el textil, la madera, el puerto , la alimentación, el transporte o la metalurgia), así como una buena parte de la economía (el comercio, la distribución de alimentos, las barberías, los espectáculos, las escuelas, los medios de comunicación, las tierras de cultivo, las piscinas y los lugares de recreo …). Durante aquellos meses, por primera y, quizá única vez en la historia, las que no tenían nada, salvo la dignidad, lo tuvieron todo.

Pero la revolución no fue sólo económica. A escala política, social y cultural, la autogestión se generalizó. En Barcelona, la revuelta instauró una nueva geografía social, coordinada fugazmente por la Administración Popular Urbana, un ensayo de ayuntamiento confederal autogestionado del que se sabe muy poco, una especie de consejo abierto que sólo coordinaba y administraba y no gobernaba y que se sometía a la existencia de unos comités de barriada —unas instituciones autónomas, territorializadas y más cercanas a la realidad—, donde residía verdaderamente la soberanía popular. Es cierto que el experimento duró muy poco, desde ese mes de julio hasta apenas la primavera de 1937, y que no todo fue perfecto, pero seguramente esto también respondió precisamente a que las que llevaron el pulso revolucionario eran miembros de las clases más empobrecidas y, en general, poco cualificadas de la población.

Durante ese periodo, las fuerzas republicanas de los sectores más moderados se reorganizaron y con la ayuda del estalinismo retomaron las riendas y deshicieron aquel orden revolucionario. Solo para después perder la guerra.

Así pues, a diferencia de muchas de las revoluciones contemporáneas del siglo XX, la de nuestra casa fue una revolución hecha desde abajo, prácticamente sin líderes, gracias al alto nivel de autoorganización de las clases proletarias. Ahora bien, otra reflexión importante para analizar los acontecimientos desde el presente es que aquellas prácticas no fueron fruto de la casualidad de un día.

Al contrario, fueron el resultado de una articulación comunitaria intergeneracional cocinada a fuego lento. Producida a partir del desarrollo de una alternativa a la socialización oficial, una cultura de resistencia y de apoyo mutuo implementadas a lo largo de décadas por el movimiento obrero en los barrios proletarios de la ciudad. El 19 de julio de 1936 sólo fue un epifenómeno, un hecho extraordinario que culminó un largo ciclo de protesta compuesto por multitud de pequeños gestos ordinarios.

Desde este punto de vista, la dictadura supondría un proceso disciplinario autoritario que permitió a las clases directoras la instauración de las bases del capitalismo

De hecho, el golpe de estado se podría interpretar como una respuesta al alto impulso antagonista planteado por las luchas sociales del proletariado a lo largo de las décadas de los años veinte y treinta. La Guerra Civil como un proceso de destrucción creativa para someter de manera absoluta la resistencia proletaria. Desde este punto de vista, la dictadura supondría un proceso disciplinario autoritario que permitió a las clases directoras la instauración de las bases del capitalismo y del modelo productivo del estado actual a golpe de desarrollismo. La desmemoria fue el mecanismo que legitimó el proceso.

Como sentenció George Orwell, “quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado”. Debemos hacer lo posible para que aquí y ahora, sean nuevamente las que tienen menos, las que no tienen nada, las sin nombre, las que adopten unas prácticas emancipadoras e impulsen una transformación social verdadera y cotidiana.