“(…) la creencia de que las causas que triunfan tendrían que ser las únicas de interés para los historiadores conduce, como James Joll observó recientemente, al menosprecio de muchos aspectos del pasado que son estimables y tienen interés, y reduce nuestra visión del mundo”.

Ésta es una de las frases con la que Paul Avrich nos deleita en la introducción de su clásico libro Los anarquistas rusos, publicado en EE UU en 1967 y editado en España por Alianza en 1974. Y este ejemplo que Avrich ponía para la historia del anarquismo ruso lo puede también hacer suyo para hablar de lo que sucedió en España en julio de 1936.

En estos días de aniversario, vemos y leemos multitud de artículos al respecto. Algunos muy serios, trabajados, realizado por historiadores o investigadores que ofrecen una visión aproximativa a lo que fue aquel golpe de Estado. Otros menos afortunados, tendenciosos o justificativos de lo que fue un golpe contra la República que condujo a España a una guerra civil y a la larga noche de la dictadura.

Pero en pocos sitios se recuerda que, junto a esa resistencia del pueblo español contra un grupo de militares y las fuerzas conservadoras, se desarrolló en muchos lugares de la retaguardia republicana una profunda transformación social donde se pudo comprobar la capacidad de construcción que la clase obrera tenía.

Porque en España, aquel 18 de julio comenzó una Revolución social. Una Revolución canalizada por los anarquistas pero de la que fue partícipe la clase obrera en su conjunto.

La capacidad del obrerismo

Si hubo un protagonista en aquel proceso revolucionario, ése fue la clase obrera. Desde que en 1868 la Internacional llegó a España y se comenzaron a desarrollar las sociedades obreras, el movimiento obrero fue haciéndose con un papel protagonista en la política española.Un movimiento obrero dividido en escuelas. Siendo sintéticos (a la par que reduccionistas), se puede hablar de una escuela de pensamiento socialista, que representó el Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879, y la Unión General de Trabajadores fundada en 1888, y una escuela de pensamiento libertaria o anarquista que tuvo diversos proyectos en el siglo XIX y que cristalizó con fuerza en 1910 con la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo.

Luego aparecerían otras opciones del marxismo más o menos ortodoxo, o distintas visiones de los libertarios, pero cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la República, ésas eran las grandes organizaciones donde se encuadraba la clase obrera española.

Ese obrerismo no solo desarrolló sociedades obreras y sindicatos que sirvieron, ya fuese desde el reformismo o desde la acción directa, para defender a la clase obrera. Se preocupó de instruir y formar a la clase obrera. Se preocupó de capacitarla, de mostrarle a través de la formación la importancia de lo que significaba ser obrero. De cómo los medios de producción y consumo estaban en sus manos pero que al mismo tiempo era enajenado por una economía opuesta a sus intereses.

Ese obrerismo formó una cultura obrera. Un modo de comportamiento, de hábitos, de simbología, etc., para contrarrestar a la sociedad burguesa y capitalista. El obrerismo revolucionario creía firmemente en la alternativa a la sociedad económica capitalista.

El obrero se instruyó en todos los sentidos: en las letras, las artes, las ciencias, etc. Se crearon bibliotecas para combatir a la taberna. Se crearon ateneos, centros culturales, escuelas para combatir el analfabetismo. La instrucción y la educación.

El movimiento obrero era consciente que tenía que acabar con el capitalismo y tenía que tener capacidad de asumir los resortes sociales. Algunos creían que eso se podía hacer conquistando las instituciones del Estado y de ahí transformar. Otros destruyendo el Estado y creando una sociedad horizontal. Aquel 18 de julio de 1936 el movimiento obrero pasó de agente de resistencia a protagonista de dirección.

…y estalló la Revolución

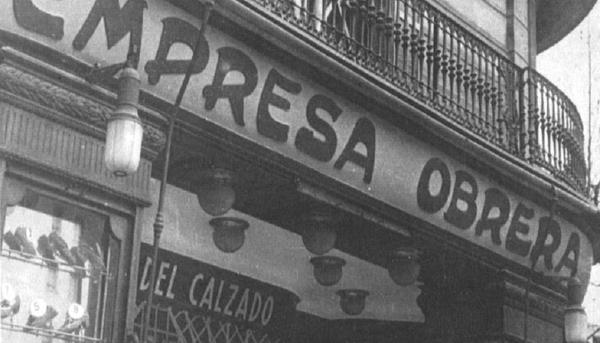

La sublevación militar fue frenada en la mayoría de puntos de España. El anarquismo, que era uno de los movimientos más dinámicos del país, se hizo con el control de la situación en muchos lugares.Mientras se organizaban milicias para combatir a los rebeldes en los frentes de batalla, los libertarios españoles ocuparon puestos en los centros de trabajo y en los campos. Muchos empresarios, complotados con los rebeldes contra la República, huyeron de la España republicana.

Los obreros se vieron con el control de la producción. Las fábricas tenían que producir. Los campos tenían que ser cultivados

Los obreros se vieron con el control de la producción. Las fábricas tenían que producir. Los campos tenían que ser cultivados. Y los trabajadores y sus organizaciones, tras décadas de formación, tomaron el control de la situación. En las fábricas se constituyeron comités obreros que gestionaron la producción. En el campo se desarrollaron colectividades agrarias que puso la tierra al servicio de quien la trabajaba.Aunque existieron individualistas que siguieron cultivando a su manera la tierra, estar en la colectividad se planteaba como beneficioso para la marcha de la sociedad. Producción al servicio de guerra pero también para mostrar que las cosas se podían hacer de otra forma.

En la mayoría de los casos los anarquistas fueron entusiastas seguidores de un proceso revolucionario que habían reivindicado desde sus orígenes. En otros muchos la UGT también participó de ese control obrero y de esas colectividades. En sitios se llegó a la situación, incluso, de la desaparición del dinero. Una sociedad horizontal, antiautoritaria y comunista plena.

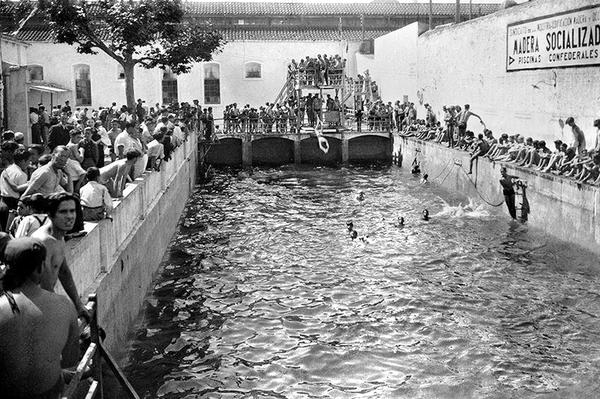

Todo en la vida de la retaguardia se colectivizó. La CNT desarrolló una intensa propaganda a favor de la socialización de los medios de producción y consumo. Se crearon Consejos Económicos con el objetivo de hacer eficiente de la producción. Se crearon organismos como el CLUEA (Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios) para poder controlar la producción.

Todas las fábricas tuvieron su comité de control o consejo obrero. Pero no sólo fue en el ámbito económico. En Cataluña, por ejemplo, se desarrolló el CENU (Consejo de la Escuela Nueva Unificada) para el desarrollo educativo. Algo que también se hizo en otros puntos de España.

El Sindicato Único de Industria de Espectáculos Públicos de la CNT se hizo con el control de los principales centros audiovisuales y creo todo un sistema de cine. Propaganda y cine ficción estuvo en manos de los trabajadores del espectáculos. El celuloide se hizo colectivo. Las salas de cine, de teatro, de ocio, estaban bajo el control obrero. También el transporte, la vivienda, etc.

Todo un esfuerzo revolucionario que fue defendido con tesón por muchos trabajadores porque veían así algo tangible por lo que luchar. Sin embargo, los anarquistas, que siempre fueron los grandes olvidados al haber sido derrotados por varios frentes, también vieron que la realidad de la guerra imponía sacrificios. Los anarquistas eran antiestatalistas y sin embargo dieron cinco ministros, alcaldes, concejales, consejeros, etc,. Los anarquistas eran antimilitaristas y sin embargo dieron cargos al Ejército Popular de la República, a los carabineros, etc. Se imponía la victoria sobre el fascismo. Y eso lo entendían a cualquier precio pero sin perder lo conquistado. Y esfuerzo y un sacrificio que bien es cierto que no todos hicieron.

Ese desarrollo revolucionario hay quien lo vio como lesivo e hizo todo lo que tuvo a su alcance para frenarlo. Fuerzas que eran igual de antifascistas que los libertarios pero que diferían en estrategias y tácticas. En ocasiones los procedimientos fueron criminales.

Lo cierto fue que esas colectividades, que ese control obrero, tuvieron exitosos resultados en muchos lugares. En otros no lo fue tanto. No hay que olvidar que se desarrollaron en un contexto de guerra. Y aunque a partir de 1937 la efervescencia revolucionaria fue en declive, lo cierto es que hasta el final de la guerra las experiencias comunistas libertarias tuvieron desarrollo en muchos puntos de la España republicana.

Ese sueño colectivo fue aniquilado cuando el 1 de abril de 1939 finalizaba la contienda militar

Ese sueño colectivo fue aniquilado cuando el 1 de abril de 1939 finalizaba la contienda militar. Y ese movimiento obrero que había sido formado con abnegación durante décadas fue cruelmente reprimido. Se buscó su aniquilamiento físico e ideológico.Y si algo consiguió el franquismo, junto a cunetas y fosas comunes repletas de antifascistas, fue crear un manto de olvido sobre ese proceso revolucionario que estalló también en julio de 1936.

Desde ese momento la historia la escribieron los vencedores. Pero, como dice Avrich, a veces hay que aprovechar algunas fisuras para mostrar que hubo un momento en el que todo fue posible.